about学習開発学領域 教育学系の概要

『教育×研究』ができる人の

育成をめざして

「実践・カリキュラム・組織を開発することができる」 「多様な人を包摂して教育ができる」

私たちはこの2つのビジョンから

教育を切り拓く人の育成をめざしています。

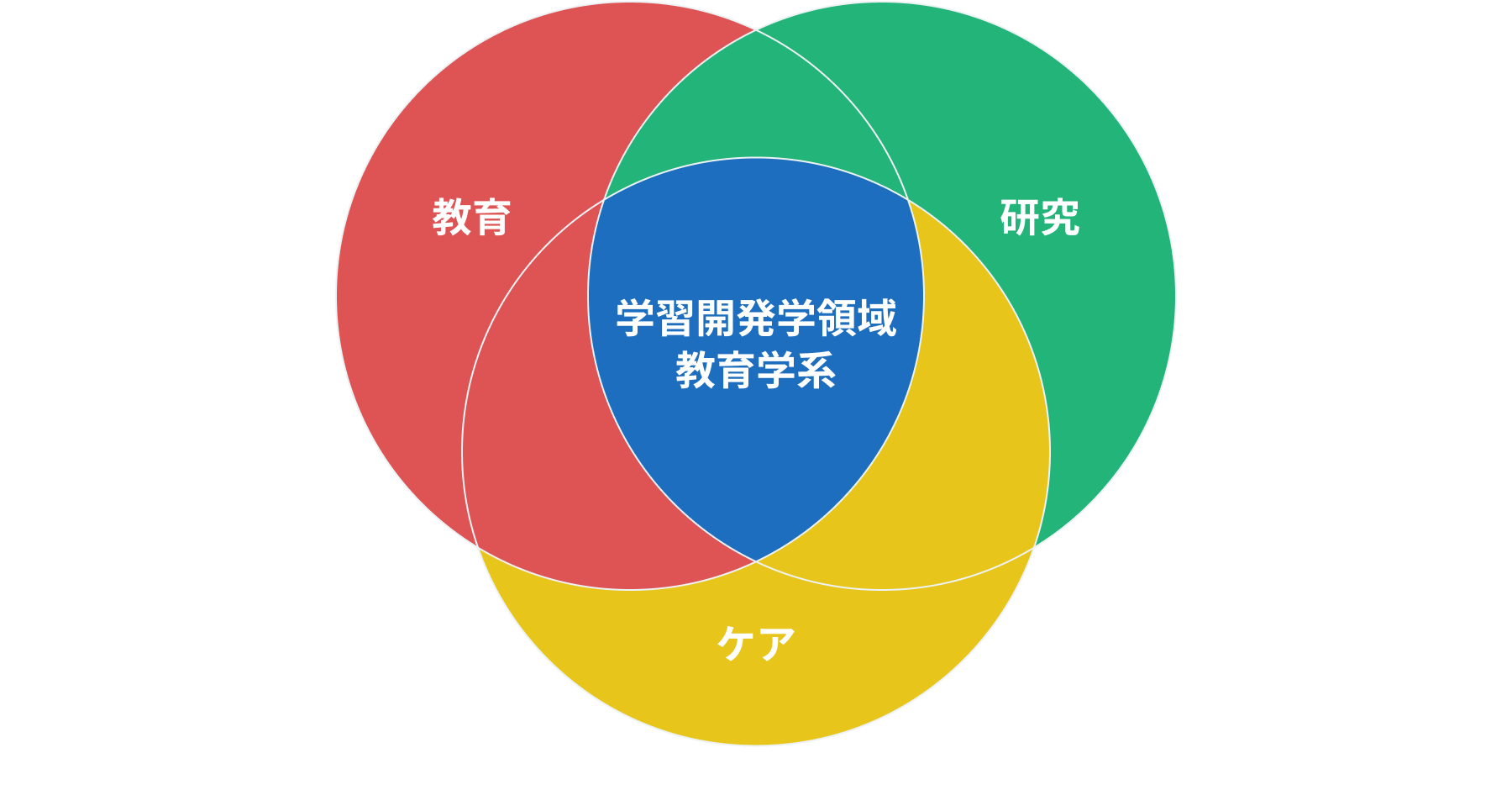

学習開発学領域 教育学系では、教育・研究・ケアを融合し、教育を幅広く、多様な角度から見つめます。

-

- 教育

-

教育実践の場の中で,よりよい実践・カリキュラム・組織をデザインしていく視点を培います。

■ Key Skills

実践、カリキュラム、評価、経営、校内研究などの中長期の学校・教育組織づくりに強みを持てる

-

- 研究

-

教育の本質を探究し,教育の場を捉える俯瞰的・変革的な視点を培います。

■ Key Skills

海外の動向,教育の歴史,リサーチの手法などを取り入れ,これからの教育を追究できる

-

- ケア

-

発達や学習スタイルの違い,文化や言語の違いを捉え,多様性を豊かさに変える視点を培います。

■ Key Skills

外国につながる子ども,特別なニーズを持つ子どもなど,多様性をインクルーシブする実践や学校をつくる視点を持てる

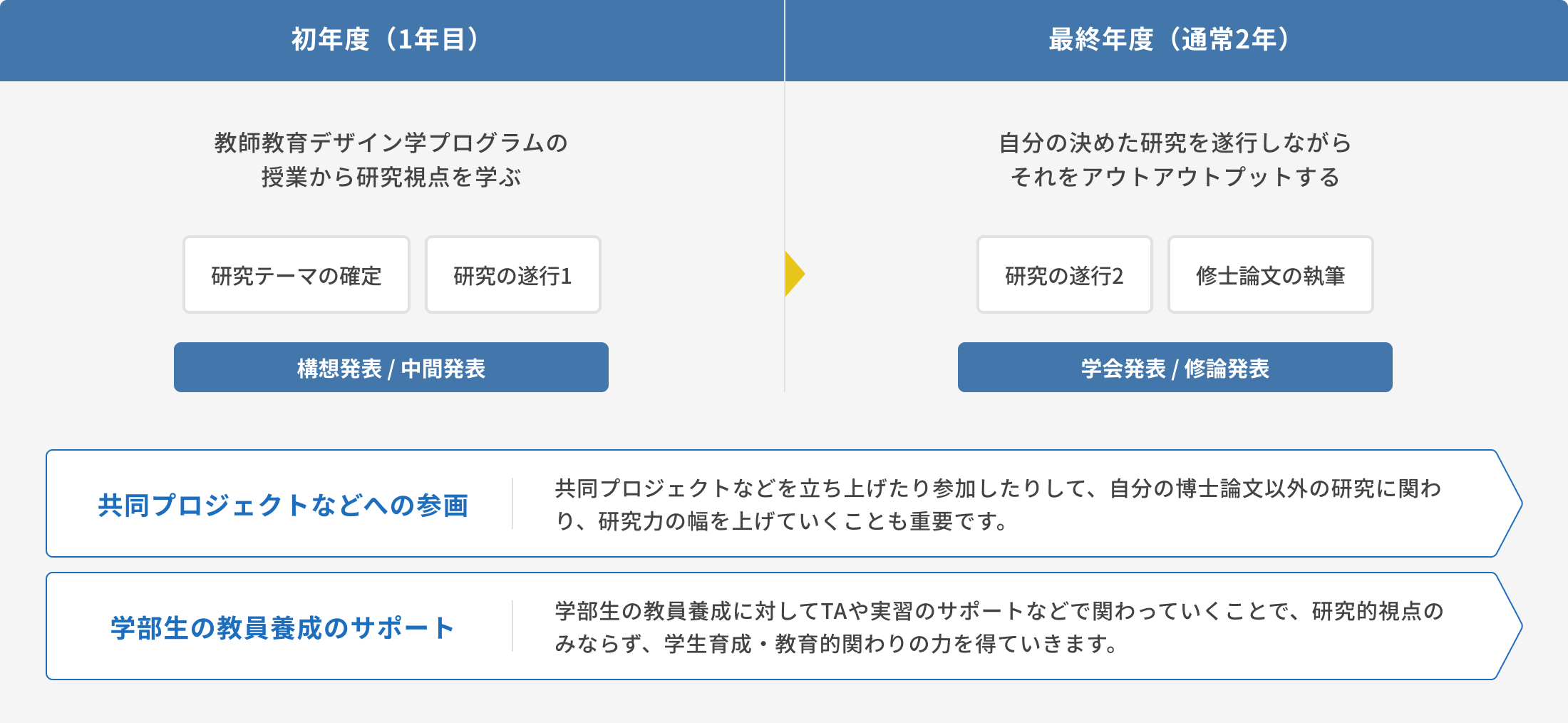

研究室での学び方

博士課程前期

博士課程後期

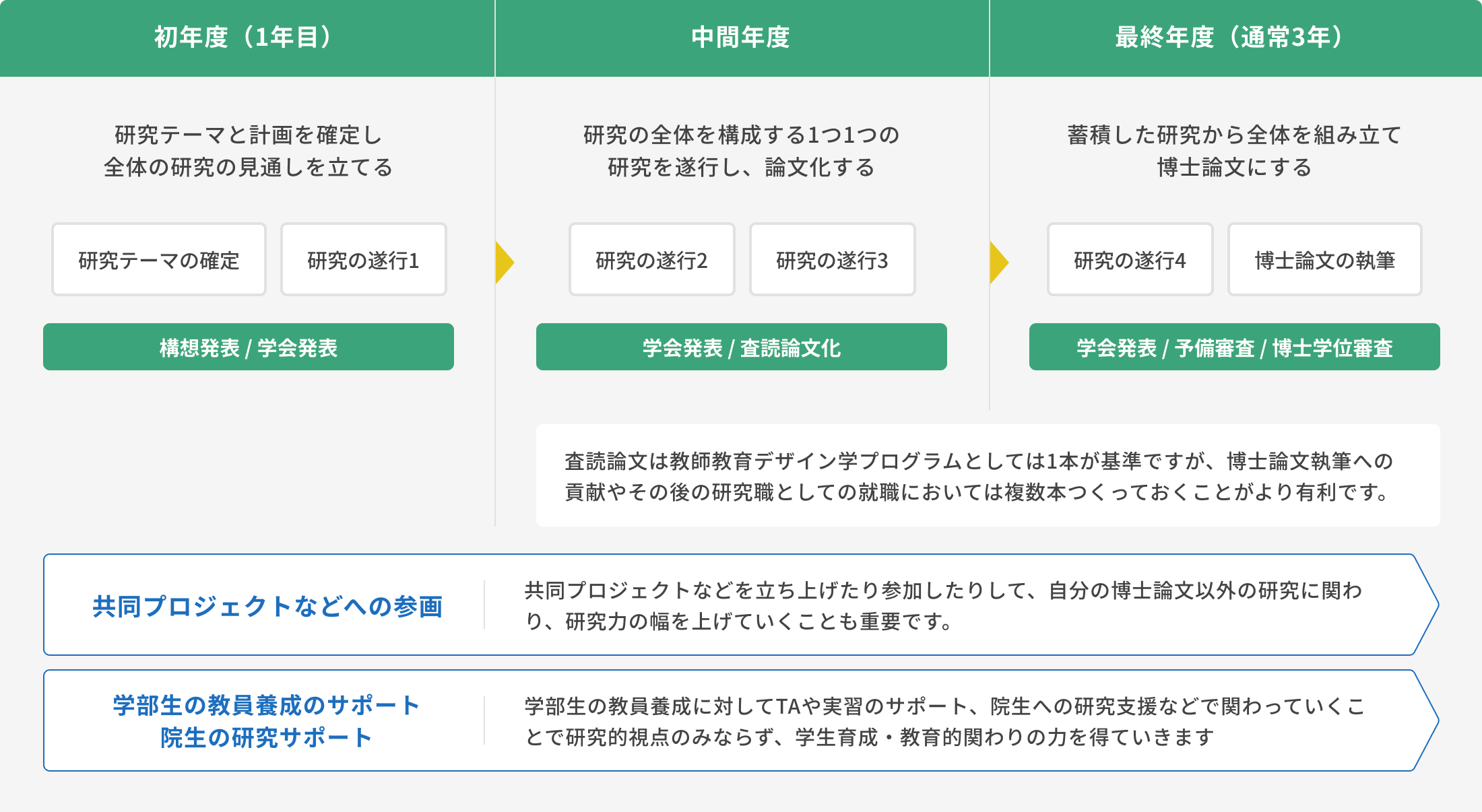

博士課程後期の博士号取得は通常は3年が目安です。

ただし職を有していて長期履修制度を利用するなどの場合,最大で6年間をかけることが可能です。

学習開発学領域 教育学系で

目指すビジョン

-

「教育を担う研究者・教師教育者」

教育学研究者 / 教師教育者

-

「現場のカリキュラムや研究、

実践を創造していく研究的実践者」学校教員(ミドルリーダー的役割を担う教員など)

教育行政官 -

「多様な人を包摂する支援者・リーダー」

多文化共生コーディネーター / NPOリーダー

外国人児童生徒教育などの支援者 -

「学校内外のよりよい教育を生みだすリーダー」

学校管理職 / 教育系企業家

大学院生の声

-

- 今の研究室に興味を持ったきっかけを教えてください。

-

- 研究テーマが自分の興味と合っている。

- 社会的意義のある研究を行なっている。

- 指導教員の研究業績、教育姿勢に共感をうけた。

-

- 将来何を目指していますか?

-

- 教員養成の実践と研究の両方に取り組む教師教育者

- 大学で教員

- 小学校教員

- 教員養成課程大学や教職志望学生がいる大学生などでの学生への支援をしたい。

-

- この分野の研究の魅力は?

-

- 教育の質の向上に貢献できる。

- 教育者としての成長が促される。

- 社会的意義のあるテーマに取り組める。

- 研究成果が実際の教育現場で活用される。

- 心理学、社会学、情報科学など、他分野との連携によっては幅広い視点から研究ができる。

-

- この分野で一緒に研究を進めたいのはどんな人ですか?

-

- 教育や学びに対する興味が深い。

- 新しいアイデアを考えるのが得意。

卒業生・在学生の声

-

教師の夢から、教師教育の探究も担う人に。

小学校の先生になるのが子どもの頃からの夢でしたが、大学生活を通じて教師を目指す仲間と切磋琢磨する中で、教師を目指す学生の成長に興味をもつようになりました。大学院では、学生同士の話し合いを通じた協働的省察について研究を行いました。学習開発学領域では、異なる専門分野の人たちと交流し、多様な教育実践に触れる中で、学びを深めることができました。今後は、教師教育の研究と実践の両方に携わりたいです。

- 【研究テーマ】

- 教職志望学生の協働的省察に関する研究

-

多様なアプローチに触れ、充実した研究生活を実現

学部で国語教育・日本語教育を主に学ぶなかで,「子どもたちの言語や文化の多様性に応じる」ということを,もっと学校教育全体の状況や仕組みと結びつけながら深めてみたいという気持ちが出てきて,大学院に行くことを決めました。

学習開発学領域は身近に教育学系・心理学系両方の先生方やゼミ生がいる環境なので,様々な研究のテーマやアプローチに触れられるのがとても良いです。また,他領域の授業も取りやすいため,私は自分の関心(カリキュラム研究,シティズンシップ教育など)に合わせて教科教育系の授業もいくつか受けました。自分の研究・関心につながっている!という手応えが得られてきていて,楽しくて充実しています。専門領域が異なる院生や先生方との関係性を作れたことも大きいです。

ここで外国につながる子どもの教育を研究することの強みは,こうした学びを通して,「マイノリティの教育」をこえる視点が得られることだと感じています。- 【研究テーマ】

- 多言語化・多文化化する学校におけるCompetences for Democratic Cultureの育成