2025.03.31

南浦涼介研究室の紹介

- #南浦研究室

目次

授業をつくる 学級・学校をつくる 地域をつくる 多様な人が共に生きる

南浦研究室は,「教育」のビジョンを持ってそのカタチをデザインし、実践できる人を育てる研究室です。

さらに、外国につながる子どもたちに代表されるように,多様なことばと文化を多様に持つ人たちも共にあり、いっしょに力を育むにはどうしたらいいかを考えています。

大きく,次の3つの学問分野を基盤にして以下のような研究活動を中心にすすめています。

- 教育方法学:学校教育におけるカリキュラム・実践・評価を一貫させた視点から教育を捉える研究。

- 言語教育学:とくに言語的文化的にマイノリティとなっている外国人児童生徒といわれる子どもたちにに対して,日本語を育み,またルーツとなる言語を継承し,いずれもを活用していく教育研究。

- 教科教育学:教育方法学とも近いものですが,とくに社会科教育・国語科教育を中心に,教育目標ー教育内容ー方法ー評価を一体的に捉えて実践をよりよいものにしていく分野です。

教育と研究の視点

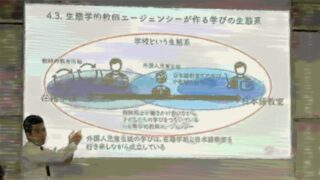

多様なことばと文化を包摂するカリキュラム・授業構築に向けた教育方法研究―外国人児童生徒の十全な参加をめざして

言語的・文化的な背景をふまえた子どもたちの教育を,カリキュラムと授業と評価の面から検討しています。

外国人児童生徒が国境を越えた移動を経験することで,本来持っているはずの移動前の社会や文化の視点と,移動後の社会や文化の視点を共に捉えていく実践のありかたを考えています。

また,2024年度からは,広島大学が受託しているSIP事業「デジタル・シティズンシップ・シティ(DCC)─公共的対話のための学校─」にも参画し,小学校と小学校をオンラインでつなぎながらクラス全体で多文化・多言語共生について考える授業を実施・展開しています。

このテーマの主な研究成果

「言語的に繊細な感覚をもった教師」を育てる教師教育の研究

上の2つの研究が直接的に子どもたちにかかわる教育そのものを対象にしていたことに対して,こちらは教師に対する働きかけの研究です。

「言語的に繊細な感覚を持った教師」(language responsible teachers)という名称をつけています。

| I ことばに対する感覚に優れた教師の基本的視点 | 1 ことばと社会の関係への意識

2 ことばの多様性に対する意識 3 言語学習者を擁護する態度 |

| II ことばに対する感覚に優れた教師の知識とスキル |

1 言語学習者の言語的背景・経験・熟達について学ぶ 2 教室の諸活動が持つ言語的要求の度合いを捉えられる 3 第二言語学習の基本的な考え方を適用できる

|

表 「言語的感覚に優れた教師」の視点(Lucas & Villegas, 2010: 56)

日本の学校の多くの教師が「中流階級の日本人」であることが多いのですが,それは結果的に日本語をネイティブにしていることが多くあります(「ネイティブ」という言い方には近年注意が必要ですが)。しかし,そうしたことから,自分自身の用いる言語の複雑さや権威性に対して無自覚になってしまうこともよく見られます。

教師自身が用いる言語の特質を理解したり,学び手とのコミュニケーションとして用いることばのありかたやパワー,規範のありかたを考えなおしながら実践に取り組んでいける教師を「言語的に繊細な感覚を持った教師」と捉え,そのための教師教育のプログラム開発をめざしています。

このテーマの主な研究成果

- 北山夕華・橋崎頼子(編)『多文化社会の学校と教師教育―ノルウェーと日本の国際比較研究から』大阪大学出版会.

- クマラヴァディヴェル, B., 南浦涼介,瀬尾匡輝,田嶋美砂子(訳)(2022)『言語教師教育論─境界なき時代の「知る,分析する,認識する,為す,見る」教師』(原著:Kumaravadivelu, B. (2011). Language Teacher Education For A Global Society: A Modular Model for Knowing , Analyzing, Doing, and Seeing. NY: Taylor & Francis Books.)

- 南浦涼介(2021)「自主的研究組織と社会科教師の多様性─あるいはSNSという対抗的公共圏からの学会へのまなざし」『社会科教育論叢』51, pp.63-72.

- 南浦涼介, 川口広美, 橋崎頼子, 北山夕華(2020)「多様性の視点を日本の学校教員養成に取り入れるための教師教育者の戦略─ペダゴジーと制度の観点から」『東京学芸大学紀要 人文社会科学系I』71, 109-126.

- KITAYAMA, Y., KAWAGUCHI, H., HASHIZAKI, Y. & MINAMIURA, R. (2020). Teacher Education for Social Justice : Case studies of Japanese and Norwegian educators, Annals of Educational Studies. 25, 51-62.

- 橋崎頼子, 北山夕華, 川口広美, 南浦涼介(2017)「日本の教員養成課程の学生のナショナル・シティズンシップに対する意識 : 日本とノルウェーの7大学における調査を通して 」『国際理解教育』23, 13-22.

「社会とつながる評価」としてナラティブを用いる評価研究

「カリキュラム」の観点から考えると,入口は教育目標,過程は授業,出口は教育の評価に当たります。先の「授業のありかた」の研究が入口と過程の研究だとすると,カリキュラムの一貫性の観点から,出口としての評価の研究が必要です。

外国人児童生徒に対する評価と言えば,言語評価によるアセスメントが中心になりますが,言語評価そのものは,子どもたちを教え伸ばしていくという中で子どもたちを捉え,それを指導に生かしたりより大きな成長の手立てにつながっていくことには必ずしもつながらないことが多くあります。

また,具体的な評価も,数値や指標をもとにした評価ではなく,物語(ナラティブ)をもとにした評価の方法を評価原理に立ち返りながら提唱しています。

具体的にはパフォーマンス評価などが持っている教育評価・形成的評価の原点に一度立ち返り,パフォーマンスをルーブリックに落とし込むのではなく,社会に対してなされたパフォーマンスに対して,そのステイクホルダーがその価値を捉え受け止めていく中で,価値の対話が起こる=評価,という視点から研究を行っています。

これは,外国人児童生徒だけでなく,すべての子どもたちが持っている「必ずしも数値や指標では捉えられない学びやパフォーマンス」に価値を当てていくための研究でもあります。

この研究の成果が本になりました!(2025年3月発行)

このテーマの主な研究成果

- 南浦涼介,三代純平,石井英真,中川祐治,佐藤慎司(編著)(2025)『人と社会をつなぐ教育評価―孤立化と分断を越えて』東信堂.

- バーラック, H., ニューマン, F. M., アダムス, E., アーチバルド, D. A., バージェス, D., レイヴン, J., ロンバーグ, T. A. , 渡部竜也,南浦涼介,岡田了祐,後藤賢次郎,堀田諭,星瑞希(訳)(2021)『真正の評価―テストと教育評価の新しい科学に向けて』(原著:Berlak, H., Newmann, F. M., Adams. E., Archbald, D. A., Burgess, T., Raven., J. Romberg, T. A. (1992). Toward a New Science of Educational Testing and Assessment. New York: The State University of New York Press.).

- 南浦涼介,石井英真,三代純平,中川祐治(2021)「実践の可視化と価値の物語化から見る『評価』概念の問い直し―日本語教育実践における実践共同体構築にもとづいて」『教育方法学研究』46, 85-95.

- 三代純平,南浦涼介,佐藤慎司,中川祐治,石井英真(2020)「ナラティブによる評価─社会とつながる日本語教育」『アカデミック・ジャパニーズ・ジャーナル』12, 35-44.

実践の研究方法論

学校現場では伝統的に「授業研究」を行ってきました。ただ,こうした「教師の研究」はいろいろな「お作法」に絡め取られ,当の教師たちにとって,「困ったもの」になりがちです。実践現場から研究を起こすとはどういうことか,どのような視点が必要なのかを検討しています。

教育実践の研究方法論について翻訳書が出ました!(2024年5月発行)

ビースタ・G『よい教育研究とはなにか─流行と正統への批判的考察─』(明石書店, 2024年)

エビデンスに基づく教育から、価値に基づく教育へ

エビデンスの蓄積を通じて教育を改善し、説明責任を果たしていく。新自由主義体制下の教育界を覆うこの「正統的」研究観は本当に「知的な」姿勢といえるのか。デューイの伝統に連なる教育哲学者ガート・ビースタが、教育研究指南書が語ることの少ない教育研究の前提じたいをラディカルに問い直す。

教科教育学の実践研究について本を出しました!(2019年12月発行)

梅津正美(編)『協働・対話による社会科授業の創造─授業研究の意味と方法を問い直す─』(東信堂, 2019年)

このテーマの主な研究成果

- ビースタ, G., 亘理陽一, 神吉宇一, 川村拓也, 南浦涼介(訳)(2024)『よい教育研究とはなにか─流行と正統への批判的考察』明石書店.

- 南浦涼介(2019)「第2章 協働・対話という視点によって授業の何が見えるか? ─論理実証アプローチと社会文化的アプローチ」梅津正美(編)『協働・対話による社会科授業の創造─授業研究の意味と方法を問い直す』東信堂.

- 南浦涼介(2019)「第5章 教師の経験から生まれる社会科教育観と授業研究スタイル─個別教師のライフストーリーから見る,理論と教育観の相互補完性と共同体」梅津正美(編)『協働・対話による社会科授業の創造─授業研究の意味と方法を問い直す』東信堂.

- 南浦涼介(2016)「『実践を研究として書く』ということの意味─実践の当事者として」『異文化間教育』43, 65-79.

(なお,これは同じ『異文化間教育』43号の特集,齋藤ひろみ・見世千賀子・佐藤郡衛・野山広・浜田麻里「異文化間教育学における実践・現場への接近法─現場へのまなざしを研究行動へ展開する」の特集の一部です。合わせてご覧くださると幸いです)

「学び手」の立場から捉えた学ばれたカリキュラムと教師の成長の研究

「どのような目的で,何をどう教えたか」という教師の論理と,「この授業で何を身につけたのか」という学習者の受け止めはズレて当然です。ただ,そこをズレていると言うことで終わるのではなく,学習者は教科や領域の全体的意味をどう読み取り,自己のものにしていくのかの研究です。

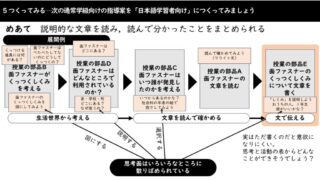

とりわけ,教科や領域の目的の理解のために教師は同はたらきかけるのか,「学び手」と「教え手」の関わり合いの中から「大切なこと」をどう形成していくのかを見ていく研究です。